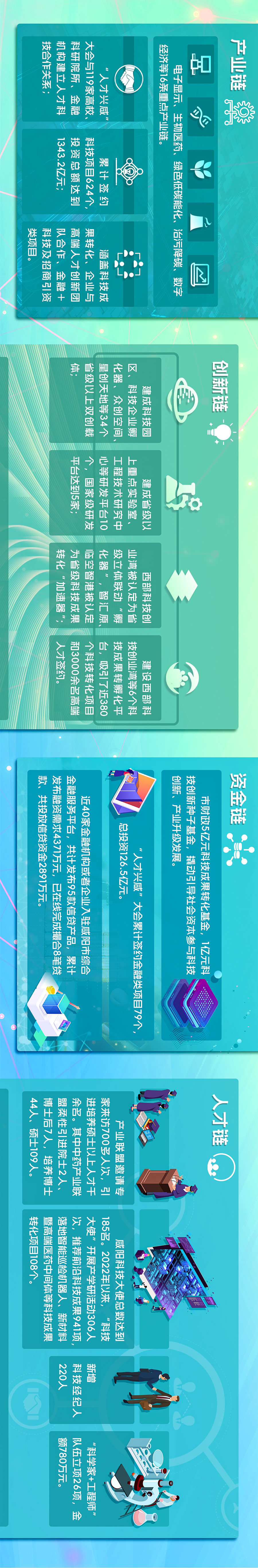

推动技术、资本、人才、政策等

多种科创要素大聚集、大融合

实现产业链创新链资金链人才链“四链”集成

咸阳构建人才科创“生态圈”

打造科创新环境

请横屏查看

01

咸阳坚持“不求所有,但求所用”的用才理念,借智高端谋发展,重点围绕电子显示、生物医药、绿色低碳能化、治污降碳、数字经济等16条重点产业链,通过挂职、顾问指导、科研合作等形式聘请院士专家担任产业科技顾问,开展合作、把脉问诊、献计献策,引导各类高端人才向重点产业集聚。

连续两年举办 “人才兴咸”大会,设立主分会场,采取市县联动线上线下、集中签约的方式,与119家高校、科研院所、金融机构建立人才科技合作关系,两届大会累计签约科技项目624个,投资总额达到1343.2亿元,涵盖科技成果转化、企业与高端人才创新团队合作、金融+科技及招商引资类项目。

02

以打造秦创原科技成果转化先行区为目标,咸阳建立“301”科创特区,向科技成果转化方承诺企业开办“0时延”“0干扰”“0负担”,3年资助100万元。成立西安交通大学国家技术转移中心咸阳分中心,在县市区设立7家技术转移工作站;深化校(所)地合作,与西安交大、西工大、西北有色院等高校院所开展校地会商,加快推动高校院所科研成果在咸阳落地转化,已经落地115个项目。

咸阳高新区锐境国际创新中心(图源:陕西日报)

建成科技园区、科技企业孵化器、众创空间、星创天地等34个省级以上双创载体,建成省级以上重点实验室、工程技术研究中心等研发平台10个,国家级研发平台达到5家。西部科技创业湾被认定为省级立体联动“孵化器”,智汇原、临空智港被认定为省级科技成果转化“加速器”。建设西部科技创业湾等6个科技成果转孵化平台,吸引了近380个科技转化项目和3000余名高端人才签约。

“揭榜挂帅”“创新挑战赛”“项目路演”等举措,正在成为咸阳破解技术瓶颈,激活社会创新资源的重要抓手。市财政每年拿出3000万元奖励揭榜成功者。吸引了上海同济大学、西安交通大学等35个人才团队参与揭榜、已有102项技术创新需求共征集解决方案174项,签订协议75项、累计金额4385万元。

03

咸阳针对科技金融短板制定政策,对在咸设立种子、天使等科创基金的投资合伙企业按基金实际规模给予最高500万元奖励,吸引各类社会资本来咸阳投资发展。市财政5亿元科技成果转化基金和1亿元科技创新种子基金,撬动引导社会资本参与科技创新、产业升级发展。

“人才兴咸”大会专门将金融+科技项目作为一大类,集中签约金融投资类项目79个、总投资126.5亿元,包括基金合作、科技融资和信贷投放等,为企业解决了发展资金不足、创新动力不强的问题,实现了“金融+科技+产业”的良性互动,互促双赢。

开通咸阳市综合金融服务平台,为金融机构和企业提供在线金融政策、信贷产品发布、融资对接服务等,实现金融机构产品与企业融资需求快速匹配,同时为金融机构提供授权查询服务,降低金融机构调查成本,真正成为中小微企业的融资直通车。全市已有近40家金融机构或者企业入驻综合金融服务平台,共计发布95款信贷产品,累计发布融资需求4371万元,已在线完成撮合8笔贷款、共投放信贷资金2891万元。

04

人才共享

“产业创新联盟+高校+专家团队”的人才共享模式,走出了柔性引才、灵活用才的新路,有效缓解了企业人才紧缺问题。

咸阳城市夜景(视觉中国供图)

近年来,产业联盟邀请专家来访700多人次,引进培养硕士以上人才千余名。特别是中药产业联盟柔性引进院士2人、博士后7人,培养博士44人、硕士109人,其中11人获省级以上奖项,起到“引进一人、带动一批”的倍增效应。

咸阳创新性提出聘请或者选聘院士、高校科研院所专家教授担任咸阳“科技大使”、科技经纪人、科技特派员等,打通校地、校企合作交流壁垒,建立互动交流的常态化机制,对接企业科技服务需求,促进双方进行精准匹配,形成从供给端到需求端全过程科技成果转化服务体系,成功吸引高层次人才2100余名。

据统计,咸阳科技大使总数达到185名。2022年以来,“科技大使”开展产学研活动306人次,推荐前沿科技成果941项,落地智能巡检机器人、新材料暨高端医药中间体等科技成果转化项目108个。新增科技经纪人220人,“科学家+工程师”队伍立项26项,金额780万元。

此外,为了让人才在咸安身、安心、安业,咸阳大力实施人才安居工程,以货币化补贴和实物配租形式每年推出1000套人才住房,向科技成果在咸阳落地的人才团队给予专项购房优惠。目前咸阳高新区建成4万平方米人才公寓,已有64名高层次人才入住。