榆林,一座典型的资源型城市,在广袤的土地下蕴藏着丰富的煤炭、石油、天然气等能源资源。

二郎山(视觉中国供图)

与此同时,“资源高度富集与生态极其脆弱”并存、三大产业发展畸形、高端科技人才缺乏等问题也成为阻碍榆林社会经济可持续发展的现实困境。

如何破解生态保护与资源开发的矛盾、走出一条以能源绿色低碳发展为核心的高质量发展之路?榆林以科技创新为引擎,培育未来发展新动能,努力为资源型城市转型升级寻找出路。

2018年,榆林市委、市政府提出重大决策部署——建设榆林科创新城。2019年,省发改委、省教育厅、省科技厅与榆林市政府签订了《省市共建榆林科创新城战略合作协议》,拉开了省市共建榆林科创新城的大幕。

新城之新,核心在于产业、重点在于人才。人才在推动榆林科技创新、加快城市转型升级中发挥着“第一资源”的作用。

如何擘画布局,打造人才科创空间?

作为榆林科技创新“主阵地”的科创新城位于榆林中心城区西南部,总面积约76平方公里,总体功能布局定位清晰,“一个科创核心区、三个产业孵化园、四个生活配套区、一条有轨电车线、一个绿色生态环”紧密相依。

榆林将这座未来新城的发展定位为“创新发展引领区、能源革命示范谷、生态智慧宜业城”。科创新城不走普通城市建设的老路子,而是千方百计引进科研院所、高等院校、研发企业等创新平台,聚集科研人才和创新人才,旨在构建从基础研发到创新孵化再到科技提升的科创生态链和产业链,实现产学研的联动发展,形成榆林新兴产业、高端智力和创新平台聚集区。

位于科创新城的榆林体育中心(图源:榆林日报 延杨红/摄)

目前建成了榆林中科洁净能源创新研究院、西安交大零碳式智能中心、榆林学院(科创新城创新港)、科创新城创新创业孵化园(秦创原榆林技术研发中心)、北京师范大学榆林学校、体育中心、会展中心和拥有国际标准赛道的水上运动中心等重大创新创业平台和基础配套项目。

同时,榆林抓住全省秦创原平台建设机遇,确立了“一原两地多区”总体布局,成立市县两级秦创原创新促进中心、工作专班和领导小组,在秦创原总窗口和高新区建成榆林“主副中心”,布局17个“两链”融合试验区、技术研发中心等创新区。

如何优化顶层设计,打造人才集聚“洼地”?

近年来,榆林通过制定企业入园优惠政策、多元化资金筹措机制,吸引企业来榆林兴业。出台最优惠政策吸引国内外一流大学的知名专业和学者专家入驻,打造高层次人才集聚“洼地”。

先后聘请邵明安、潘复生两名院士在榆林设立省级院士工作站,柔性引进刘中民、王双明等49名院士服务榆林经济社会发展,强化“顶尖人才”在推动全市科技创新高质量发展中的智力支撑。同时,以平台、项目等方式大力支持有基础、有条件的创新创业人才申报省级科技创新人才。依托国内首个撮合技术经理人事务所,培养“科技经纪人”超过300名,建设“科学家+工程师”队伍40支,“新双创”队伍创业导师520名,创新型企业家1100多名,推出重点需求项目400余项,对接重大成果240余个,科技项目转化注册企业数量95家,技术合同交易额超过20亿元。

为加大基础人才队伍选派力度,蓄势聚力增后劲,榆林在全省首创实施工业科技特派员制度,选派128名专兼职特派员深入企业开展服务;选派130名农业科技特派员和137名三区科技人才,深入农村开展科技创业与技术服务,实现“4+X”产业全覆盖。

同时,榆林还以制度保障优质科创环境。先后出台了《关于加快实施科技创新和人才强市战略引领高质量发展的意见》《榆林市高素质人才引领高质量发展三年行动计划(2023—2025年)》等政策。近日印发了《关于加强和改进新时代人才工作的具体措施》,从强化科技创新、加速科技领军人才集聚等8个方面出台30条措施,加强和改进人才工作。

如何促进成果转换,帮助人才成就事业?

2022年8月1日,世界首个实用化和规模化零碳智慧能源中心——榆林科创新城零碳分布式智慧能源中心示范项目建成投用。

“该项目在世界上首次实现了含氢能的零碳多能源供需系统的实用化和规模化示范应用,为实现碳达峰、碳中和目标提供了新的技术路径”。项目负责人、中国科学院院士、西安交通大学教授管晓宏介绍道。

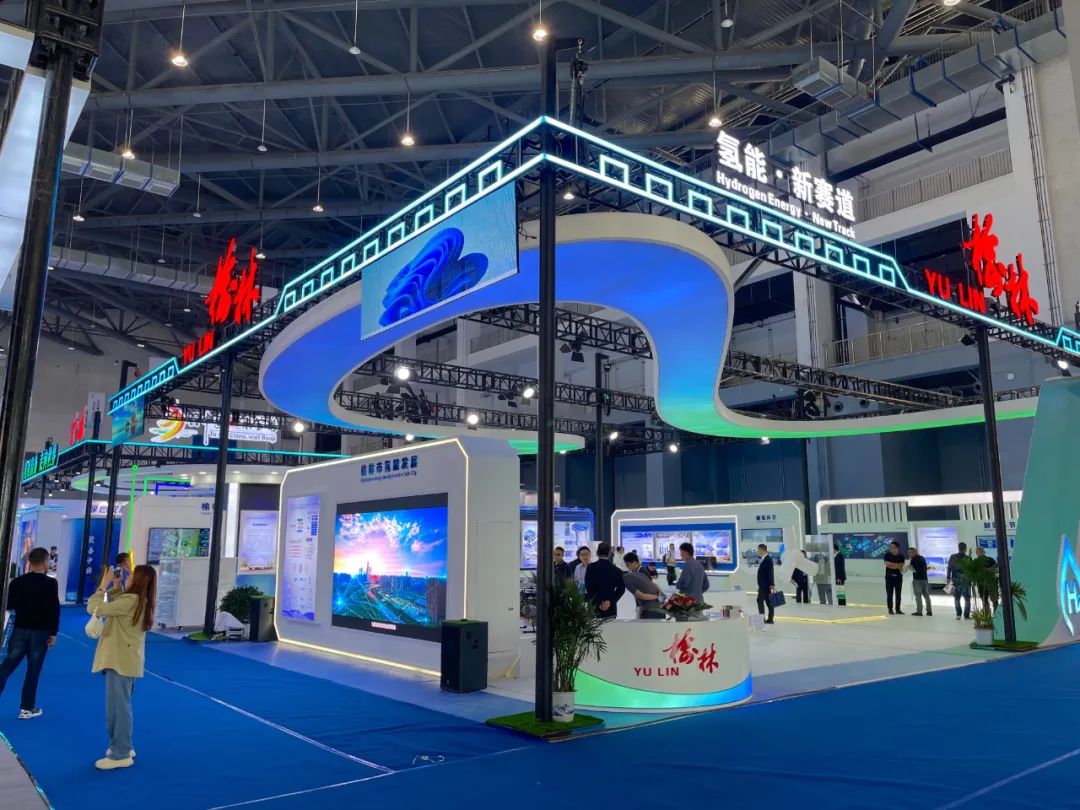

9月13日,2023中国(西部)氢能大会氢能产业技术与装备展览会在榆开展,参展客商在榆林展区进行参观交流。(图源:榆林日报 胡少鹏/摄)

榆林深化科技成果转化机制改革,深入推进企业科技管理部门“有机构、有人员、有经费、有场所、有组划、有规划、有业绩,无科研机构清零、无研发投入清零、无知识产权清零、无科技人才清零”“七有四清零”行动,分类制定科技创新考核指标,建立科技创新投入产出监测和评价体系,倒逼科技创新成果转化。

坐落于榆阳区的陕西美莱特智慧新能源股份有限公司研制的智慧杀虫灯,可有效杀灭害虫促进农作物增产增质;

靖边县丰硕机械制造有限公司自主研发的新型挖掘式残膜回收机,在杨凌农高会上荣获“后稷特别奖”;

榆林学院主持研发的陕北旱区主要粮食作物膜际栽培技术具有省时省工、抑制杂草、节水高产、减少白色污染等突出优势,一亮相就受到关注。

一个个饱含科技创新的新产品和一项项让人大开眼界的新技术,无一不是榆林科技创新成果就地转化的缩影。

如何把“巢”筑牢,留住优秀人才?

除了提供空间平台,强化制度保障,如何把“巢”筑牢,吸引和留住更多人才?

榆林不断深化科研成果管理和高层次人才薪酬制度改革,完善煤化工科技成果转移转化利益分配机制,探索设立政府性创新创业投资引导基金,加大对人才创新创造创业支持力度。加快推进人才公寓建设,构建驼城英才“一站式”服务平台,“一条龙”解决高端人才在安居住房、医疗保障、家属安置、子女上学等方面的现实需要。

便捷的城市公共交通,完善的公共服务设施,优质的教育医疗配套,高绿化覆盖率、低密度的居住环境等都是增强人才幸福感不可或缺的关键因素。目前在科创新城,高标准建设的北京师范大学榆林学校已开始招生办学,一批优质教育医疗资源正逐步落地;公共服务中心、政务服务中心、创新交流中心等设施的布局刷新榆林城市服务新形象;治沙示范公园、草滩湿地公园、运动公园等一系列生态公园,将极大改善城市生态环境,提升居住品质……

(视觉中国供图)

从量的积累到质的变化,榆林通过打造科创人才“磁场”,为城市转型升级和高质量发展插上了“腾飞之翼”。